AIが発達して、いまやそれらしい文章がいとも容易く手に入るようになりました。もっともらしい答えが検索するとあっという間に表示されます。

そんな中、やっぱり大事なのは 人が何に悩み、考え、行動したか。自分の思い、悩み、経験、感情、試行錯誤こそ、本当に人を動かせるのではないかと考えています。このブログを書き出したのもそういう思いからでした。

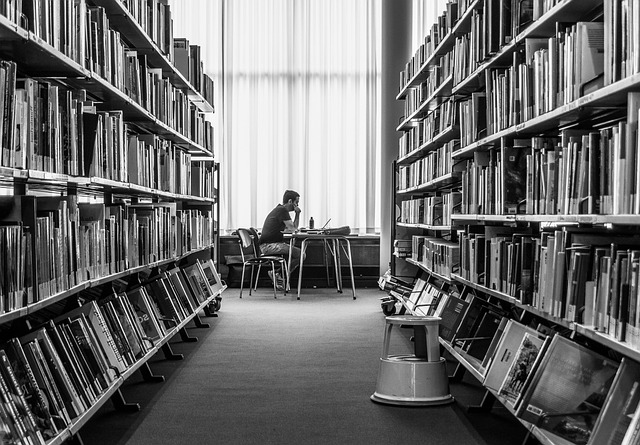

現在、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院で公衆衛生を学んでいます。

なぜ、公衆衛生を急に学び出したの?と聞かれることがあります。個人的なことを書くのはなんだか作家気取りのようで気が引けますが、自分の試行錯誤が誰かの役に立つかもしれないと考えるようになりました。自分も入学を決める時、多くの方の経験談などを目にしてその葛藤を参考にしていました。

公衆衛生を医学生時代に習った時には気づかなかったのですが、非常に範囲の広い包括的な分野です。私の理解としては、臨床医学が一人一人をいかに治していくかを突き詰めるものだとすれば、公衆衛生は医療の側面から 社会全体をいかに良くしていくか を模索していく学問だと思います。

内容は多岐にわたります。いわゆるデータ研究からはじまり、政治・経済・医療サービスまで本当にさまざまで面白い。

以下に、個人的に学びたかった分野を記します。

1 疫学の知識を深めたかった。

医師として患者さんの治療を行い、もっと良くなればとデータを分析し研究発表を行ってきました。その中で、どうも疫学の知識が弱い、ということに気づいてきました。

少数例の検証や基礎研究などでの統計は、見様見真似で乗り切ってきました。しかし患者さんの治療データを大規模に解析していると、どうも疫学の知識が浅い。データの見方、統計の仕方、切り口、考え方、一つ一つが浅いのです。レビュアー・エディターとして多くの論文を見る中でも、今ひとつ自信をもって判断できない領域がありました。

いざ学んでみると、疫学・統計という領域に関して、吐きそうな思いで基礎を叩き込まれました。レポートや試験で自分の曖昧な部分がはっきりして整理できたので、本当に学問として学んでよかったなと思います。

2 外科のシステムの問題点と改善すべき点を学びたかった。

あえて反感を買うかもしれませんが、僕は外科医は30−40代が中心であるべきと考えています。手術には集中力、体力、気力が必要で、アスリートのような職業です。視力も重要で、老眼は医学的に40代から出現します。(腹腔鏡やロボット手術などでかなり補われてきていますが。)

思い切った選択で果敢に挑んでいく、挑戦心や冒険心も重要です。どうしても人間は年齢を経ると、危険を避けるようになり安全思考となります。もちろん挑戦心を維持し闘い続けている方達はたくさんいて尊敬していますが。

外科全体をシステムとして考えると、30−40代を中心に循環していくのが望ましいと思います。プロ野球やサッカーのように綿々と世代が入れ替わっていく必要があるのです。40代になった時、そろそろ如何に若手外科医を輝かせるべきと考えるようになりました。

しかし外科は現在高齢化により危機的状態です。40−60代が支えている状態です。それでいいじゃないかという意見もあるかもしれませんが、ではこれで維持していけるか?というとそうではない。

このままでは冗談でなく、10年後に50−70代、さらに10年後には60−80代(さすがにこれは無理でしょう)が中心になってしまいます。

それはやはり、これまでの日本医療の「勤勉・努力・忍耐」を頼りにしてきたシステムが維持できなくなってきて、若い世代を惹きつけられなくなってきたからでしょう。

ちょうど外科医の子育てとして学会発表していたのも、現在の外科医が何かを犠牲にしなければ維持できないシステムには無理があると思っていたからです。

限られた 「外科医という資源」をいかに「持続可能」なシステムにできないか?それも学びたかった要因でした。

実際、学んでいると 資源を如何に活用するか?どのようなシステムだと医療者はやる気がでて、どのようなシステムだと働かないか?という「人間の思考・行動」を学問として学べるので非常に面白いものです。

3 紛争医療の知識を深めたかった。

友人と紛争医療の研究を行っています。紛争下では物的資源が極めて限られている。しかもそこに政治的な問題が重なります。紛争下では医療者自身が被災者でもあり、基本的には人的資源は目減りしていく状況にあります。

この分野の知識は、紛争が乏しい日本では(幸せなことですが)学ぶのが難しい。しかし、ぜひ知識を深めたいと思っていました。

ロンドン大学では「紛争下の医療」の専門家がおり、Human crisisに特化した組織も存在し、とても勉強になります。

4 社会科学の切り口を見つけたかった。

子育てに関して学会発表を行っていたのですが、これはいわゆる「社会科学」になります。社会科学は定量化が難しい人間くさい行動・感情などの分野も、あえて学術的に研究する分野です。

これまで子育てに関してアンケート調査を行ってきました。自分自身の中で「社会科学」の知識が全くなく、学術的に深めれないことに悩んでいました。

大学で、「定性的研究」「社会科学」を基礎から学べて、目からウロコでした。

「定性的研究はそもそも主観的なものです。」

「数字があった方が客観的というが、データでそれっぽい数字を出して、もっともらしく見せているだけではないか。」

「そもそも対象者は意図的に選ばないとデータを取れない。バイアスがあって当然で、主観的で偏りがあるということを前提にして発表すべきだ」

と言われたのは衝撃でした。

入学する時点で上に述べたことをはっきり認識できていたわけではなかったのですが、徐々にモヤモヤとあったものを文章化できるようになりました。

いろいろ書き連ねましたが、やはり学ぶことは面白い。

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever (明日死ぬかのように生きなさい。永遠に生きるかのように学びなさい。)

とガンジーが言いましたが、その通りだと思います。

そういえば、先日大学のブログでも書いていた文章がありますので、以下に転載いたします。

Kenji started his studies in Public Health with LSHTM in 2024. He reflects on the reasons behind his choice to study by distance learning and his learning experience so far.

Each person has their own reason for wanting to study public health. However, I believe that the desire to improve ourselves or make a change is something shared by everyone who reads this blog. I’m a first-year student at the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), studying Public Health by Distance Learning. My daily challenge is balancing my studies with my life as a surgeon, husband, and father. But I never see this as a burden – it’s enjoyable, as I’m constantly updating and improving my knowledge.

Before enrolling at LSHTM, I worked at a private hospital in Japan after nine years in basic science research. While performing surgeries gave me a sense of accomplishment and self-esteem, I also felt a sense of stagnation. Treating patients as a healthcare provider is important, but I found my knowledge and interests had become too specialised and narrow. Writing clinical papers gave me some satisfaction, but I often encountered barriers and “moving goalposts” when trying to access clinical or academic databases. It was then that I decided to apply for a Public Health course, hoping to change something and advance my career.

Choosing a Public Health course and comparing different options was tough work. Many universities provide attractive courses, but for me, the ability to study by distance learning was crucial for balancing my work, family life, and studies. That’s why I chose LSHTM, a globally respected university with an established distance learning programme. Honestly, the relatively affordable tuition fee was also attractive.

So far, I am very satisfied with my studies at LSHTM. The chaotic experience of the COVID-19 pandemic is also reflected in the content. The programme team is responsive, and while the frequent updates in the chatbox can sometimes feel overwhelming, I’d much rather have too much information than none at all.

My current interest is in surgical technology exchange, particularly regarding basic ones. While browsing surgical articles, I noticed that mortality rates for fundamental surgeries vary widely between countries. In Japan, the main focus in surgical conferences is on cutting-edge technologies, like robotic surgery. However, I believe that Japan’s relatively low perioperative mortality rates could contribute more to the world by sharing knowledge on basic surgical techniques. I’m also interested in accelerating human resource exchange in this field and exploring ways to connect myself to these goals.

I hope my experience can offer some insight as you plan your own path. I look forward to connecting with you, either at LSHTM or elsewhere in the public health field.

(©️The London School of Hygiene and Tropical Medicine 2025, Reprinted with permission from the Study Team of the LSHTM.)